郑州源创基因科技有限公司成立于2016年,由哥伦比亚大学博士后赵辉,归国创办的国家高新技术企业。拥有97项知识产权及实用技术,业务遍布上海、重庆、深圳、北京等城市,总部在郑州航空港区。

踝关节扭伤是日常生活中最常见的关节损伤之一,多发生在上、下楼梯、不平整路面运动或穿高跟鞋时,典型症状包括踝部疼痛、水肿和活动受限。传统治疗方法包括物理治疗、药物干预和手术修复,但常存在恢复周期长、易复发及疗效有限等问题。

近年来,随着再生医学的快速发展,外泌体疗法作为一种新型治疗策略逐渐成为研究热点。基于外泌体的治疗手段借助纳米级囊泡携带多种生物活性分子,能够精准调控炎症反应、促进组织修复与再生,为踝关节扭伤的治疗提供了新方向。

外泌体

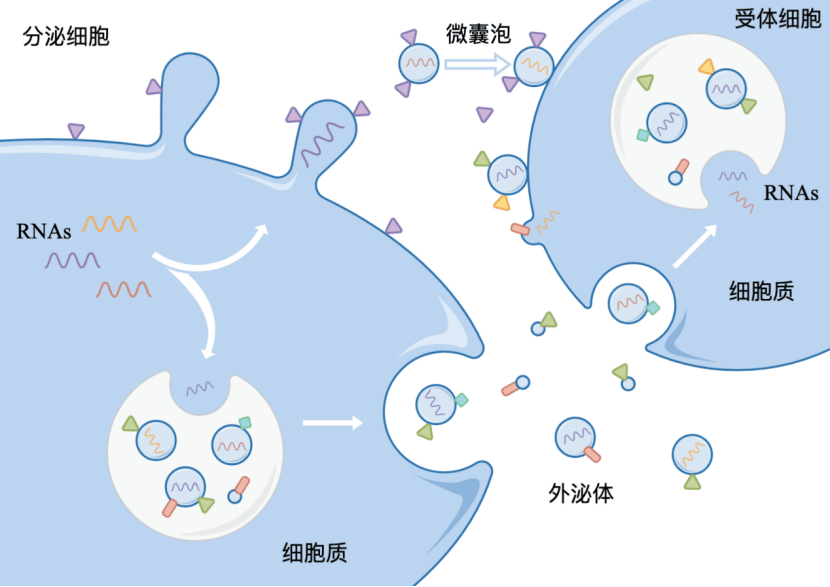

外泌体是由细胞释放的具有脂质双层膜结构的纳米级囊泡,直径介于30–150纳米,可携带蛋白质、RNA、DNA等生物活性分子,并通过其膜表面特性靶向特定细胞,调节细胞功能。间充质干细胞来源的外泌体(MSC-Exos)因其多向分化潜能、免疫调节特性及低免疫原性,在创伤修复和组织再生领域展现出广阔的应用前景。目前已有大量临床试验正在探索其在多种疾病治疗中的价值。

外泌体作用机制

调控炎症反应

外泌体通过携带抗炎介质(如miRNA、细胞因子等)调节免疫细胞功能,抑制过度炎症反应。

促进组织修复

外泌体借助其携带的活性成分激活多种修复机制:

促进血管生成:外泌体中的miR-93-5p等分子可调节内皮细胞功能,促进新生血管形成,改善局部血液供应;

增强细胞增殖与迁移:G-Exos能显著促进间充质干细胞和软骨细胞的增殖(通过CCK-8、EdU实验验证)及迁移(通过Transwell和划痕实验验证);

调控细胞分化:外泌体通过特定miRNA调控关键信号通路,上调软骨特异性标志物的表达。

调节免疫微环境

外泌体能够重塑损伤区域的免疫微环境,为组织修复创造有利条件。研究表明,外泌体不仅可促进巨噬细胞向M2型极化,还能调节T细胞、B细胞等免疫细胞的功能状态,减少促炎因子分泌,增加抗炎因子产生。这种免疫调节作用对中断踝关节损伤后的恶性循环(水肿—修复不良—进一步水肿)具有重要意义。

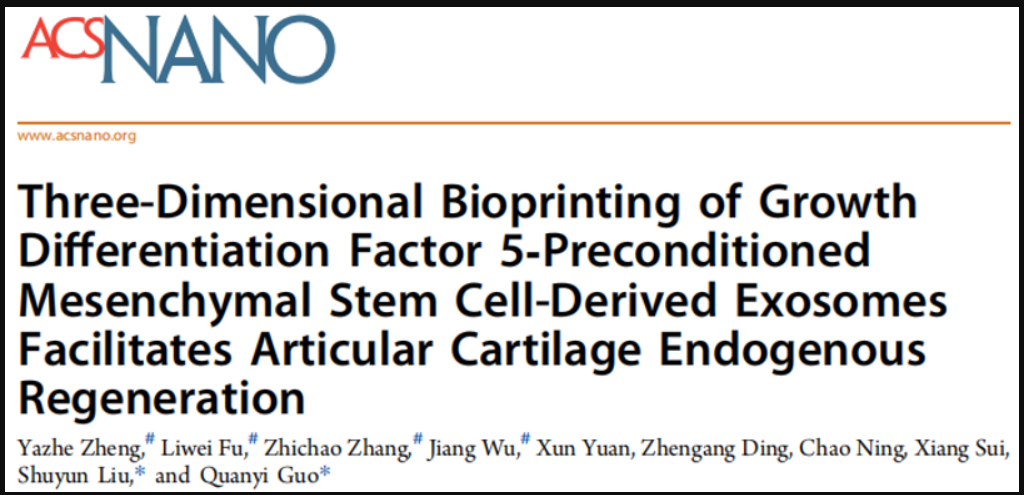

动物实验研究

多项动物实验已证实外泌体疗法在关节损伤修复中的有效性。中国人民解放军总医院郭全义教授与刘舒云教授团队开发了负载GDF-5预处理MSC外泌体的3D生物打印支架,用于关节软骨修复。在大鼠股骨髁软骨缺损模型(直径2mm,深度1mm)中,系统性验证了GA/HA/G-Exos支架的修复效果。

研究结果显示:体内荧光追踪表明,支架负载的G-Exos在关节腔内稳定释放超过7天,滞留时间较直接注射组显著延长;大体观察显示,术后12周,GA/HA/G-Exos组新生软骨与周围组织整合良好,表面光滑度接近假手术组;组织学分析显示,ICRS评分在GA/HA/G-Exos组高于其他治疗组;Micro-CT分析表明,该组有大量新形成的软骨下骨。

临床试验进展

截至2025年1月,全球已有292项与细胞外囊泡(EVs)相关的临床试验注册,其中117项为干预性研究,主要集中于炎症、肺部疾病、皮肤病、神经系统疾病及癌症等领域,其中,间充质干细胞(MSCs)是最常用的外泌体来源。

郭全义教授牵头开展了一项干细胞外泌体治疗踝关节扭伤的临床试验,该研究已获得解放军总医院伦理委员会批准。该试验创新性地采用微针注射技术,能够安全、高效、无痛地在损伤部位实现高精度释放干细胞或外泌体。微针可定向穿过角质层,形成微细机械通道,将药物直接递送至表皮或上部真皮层,从而显著增强水肿治疗效果。

结语

外泌体疗法代表了再生医学领域的新方向,不仅对踝关节扭伤,也对其他肌肉骨骼损伤和退行性疾病具有重要的应用前景。随着研究的深入与技术的进步,外泌体疗法有望为更多患者带来福音,改善生活质量,减轻医疗负担。

https://www.exosomemed.com/19217.html

https://mp.weixin.qq.com/s/htZj5eYAYAaGRKQ5o-od0g